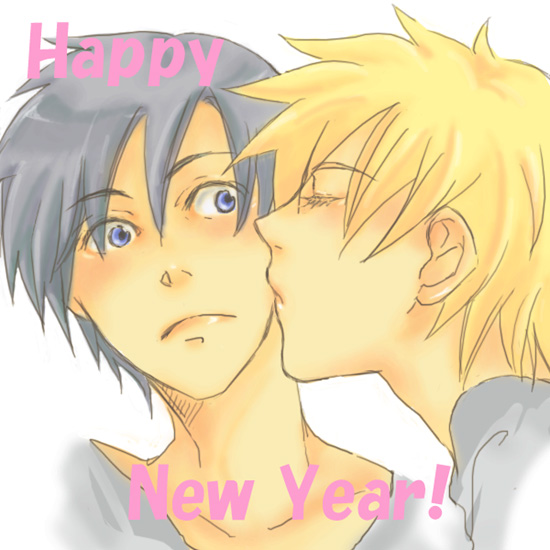

「………っ!?」

今年もよろしくな。

そんな声が聞こえて、振り返ろうとした瞬間。

頬にふわりとした感触があって、僕は固まった。

着替えの途中だった僕の手の中から、服がぱさりとすり抜けていく。

「サ、サササ…サトリっ!」

「ん?」

昨夜は3人で日付が変わる頃まで騒いでいた。

年に一度の無礼講。

ルーナが部屋に戻ってからも、遅くまで二人で杯を空けていたから、

もしかしたら僕はまだ酔っているのかもしれない。

掠めるように離れていった唇の感触が信じられなくて、頬が熱くなる。

「サトリ!その、あー…えっと」

「なんだよ?」

紆余曲折を経て自分の気持ちを伝えたのは、もう大分前。

そして彼から返事を貰ったのも結構前。

だからと言って何が変わったわけでもなく、

僕たちは旅立った頃と同じように日々を過ごしていた。

それで満足していると言ったら嘘になるかもしれないけれど、

僕たちにはそれが一番のような気がして、キスさえしたことがなかった。

正直言うと、手を握ったこともない。

「サトリ、…あ、―――あ」

「あ?」

ここで僕に甲斐性とやらがあったのなら。

『愛してる』と抱擁一つに、こちらこそよろしくと、爽やかに応じられたのかもしれない。

だが、現実はそんなに甘くない。

『あ』という母音を繰り返し、やっとのことで出てきた言葉は、

甲斐性だとか、そんなものの微塵も感じられないものだった。

「あ、あけま…して、おめ、でとう…」

「?……ん、おめでとう」

情けなくて、いつもの倍の速さで着替えると、

先に行ってるからと、後ろを振り返らずに部屋を飛び出した。

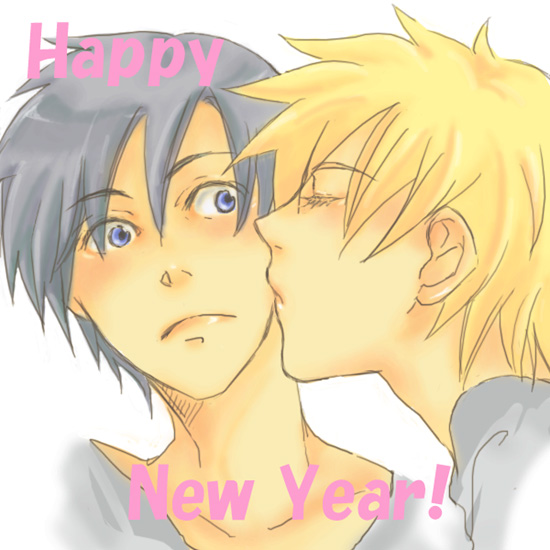

部屋に残されて、思わず溜息が零れる。

「俺の努力、無駄にすんじゃねぇよ…」

一世一代の勇気を振り絞っての行動だったというのに。

相手は、こちらの上を行く奥手だったようだ。

しかし。かく言う自分も、今になって頬が熱くなってきているのだから、

人のことは言えないのかもしれない。

自分のとった行動の恥ずかしさに、後悔が募る。

でも。

彼が言った、『新年の挨拶』。

本当は何と言おうとしていたのだろう。

耳まで赤くしていたのを思い出し、

「今夜あたり、問い詰めてやるか」

ふと笑みが零れた。